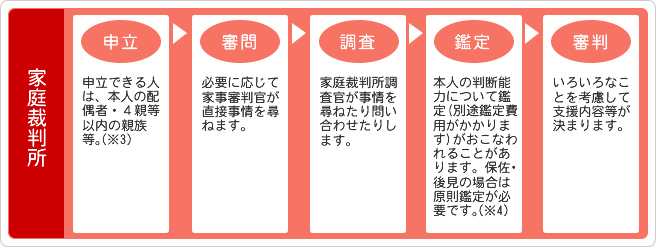

法定後見制度

- ※1:

- 補助開始の申立をする場合、原則本人の同意が必要です。また補助人には「申立」により「同意権・取消権」又は「代理権」、あるいはその両方が与えられます。それら付与される権限の範囲についても、本人の同意が必要です。

- ※2:

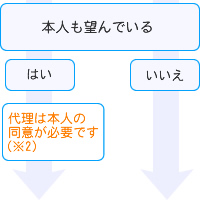

- 特定の法律行為に関する代理権の付与の申立を行う場合には、本人の同意が必要です。

- ※3:

-

原則本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。

申立費用には、印紙代等約1万円のほか、場合によっては鑑定費用がかかり、申立人が負担するのが原則です。後見等開始申立てのみは800円(補助開始のみの申立てはできません。)ですが、保佐開始・補助開始の申立に加え「代理権付与」「同意権付与」の申立を行う場合には、印紙代がそれぞれ800円ずつ加算されます。なお、申立費用の本人負担を希望する場合は、注意が必要です。申立先の裁判所や、申立書の作成を司法書士等に依頼する場合には司法書士等にその旨を伝え、事前に十分に確認しましょう。

- ※4:

- 鑑定とは、家庭裁判所が医師に依頼して本人の判断能力を医学的に十分に確認するための手続きです。なお、医師の診断書が「補助相当」の場合は、原則鑑定は行われません。

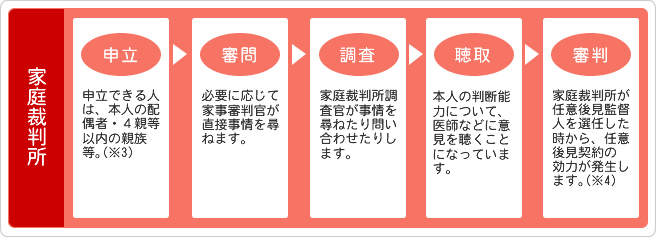

任意後見制度

- ※1:

-

公証役場(公証人役場)とは、公証人が公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等の執務を行うところです。

- ※2:

-

任意後見制度の利用は、本人と本人の選んだ支援者(任意後見人の予定者のことで、以下「受任者」という)とが「任意後見契約」を結ぶことによって始まります。

「任意後見契約書」は、公証人によって作成される公正証書という公文書で作成しなければなりません。任意後見契約を結ぶことで、受任者に様々な権限を与えることになります。だからこそ、委任する本人の意思を確認するため、また契約内容が法律に反しないものにするために公正証書で作成する必要があるのです。

また、「委任事項」を何にするかは、財産管理や身上監護を目的とする法律行為であれば基本的には自由です。一方で、介護や身の回りの世話、身元保証・身元引受、代理に親しまない行為(遺言や婚姻といった本人にしかできないこと)等、委任できない事項もあります。また包括的代理権(全てのことについての代理権)を与えるという契約も認められません。委任事項はとても大事なことですので、できることとできないことを十分に確認し、慎重に検討してみてください。

- ※3:

-

本人の判断能力に衰えが現れ始めた場合、本人やその配偶者・4親等内の親族等又は任意後見受任者から本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選んでもらうように申立てをします。

- ※4:

-

家庭裁判所から任意後見監督人が選ばれると、任意後見契約の効力が発生します。これにより、受任者は「任意後見人」として、本人のために任意後見契約で定めた契約(法律行為)を実行することができるようになります。

なお、任意後見人への報酬もまた、任意後見契約書で定めておく必要があります。任意後見人は、原則本人が亡くなるまで本人の支援を行います。

しかし任意後見は「契約」ですので、いつでも止めることもできます。以下のように止める時期で手続きが異なりますので、注意が必要です。(1)任意後見監督人選任前・・・公証役場で公証人の認証を受けた書面で契約の解除をします。

(2)任意後見監督人選任後・・・解除するには家庭裁判所の許可が必要です。 - ※5:

-

任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の内容にしたがって適正に仕事を行っているかどうか、任意後見人から財産目録などを提出させチェックすることで、任意後見人を監督します。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為が行われるときには、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人は、その事務の適正性について家庭裁判所の監督を受けることになります。

なお、任意後見監督人に対する報酬は、任意後見監督人から家庭裁判所に報酬付与の申立が行われた場合、家庭裁判所の判断により本人の財産から支払われることになります。